作者:孙秀丽

上世纪50年代初,新中国的建设事业日益高涨,为了应对配合基本建设考古力量严重匮乏的局面,文化部(社会文化事业管理局)与中国科学院(考古研究所)、北京大学自1952年至1955年联合举办了四期考古工作人员训练班,学员总数达369人,当时留在大陆的文物考古界知名学者几乎都参与了授课。对于新中国的文物考古事业,这是一场空前绝后的“救火”行动,同时也成为一场文化的盛宴,后来的学生再也无此殊荣。从上世纪80年代开始,这四期学员被誉为考古界的“黄埔四期”。

1952年8月第一期训练班开学典礼(摄于北大理学院礼堂前,宿白提供)

坐排右起:郭宝钧、尹达、韩寿萱、启功、张政烺、夏鼐、郑天挺、裴文中、郑振铎、郭沫若、沈雁冰、丁西林、唐兰(左1)

前排立者左起:宿白、陆峻岭、张珩、贾兰坡、刘启益(左6)、水良箴(左8)、蒋若是(左9)、罗平(左14)、杨宝顺(左15)、安志敏(左19)、马得志(左20)、李逸友(左23)、刘观民(左26)

后排立者:茹世安(右10)

前排蹲坐者左起:刘慧达、杨诒芳(左3)、晏学、蔡佑芬、李世芸、岳凤霞、陈默溪、吕遵谔(左10)、郑振香、赵其昌、俞伟超(右3)、纪秋晖(右1)

“能训练50人就可以起很大的作用”

新中国成立前,国内的大学基本没有正规的考古专业,有限的考古工作者又有相当一部分去了台湾,留下的只有杨钟健、徐炳昶、裴文中、梁思永、郭宝钧、夏鼐、曾昭燏和苏秉琦等几位。新中国的基本建设如火如荼,各地不断发现古墓古遗址,从事文物工作的人多不懂考古发掘,都来向文物局求救。而科学院考古所1950年刚刚恢复,专业人员不过10余人,力量根本不够。在人才极度缺乏的情况下,办短期的考古训练班被看成一桩“救火”行动。

1951年底在文物局副局长王冶秋主持的“1952年考古工作座谈会”上,与会专家学者在办班问题上达成共识,并提出:“训练班是压倒一切的工作,如果需要抽调人员时,训练班有优先的权力”。时任文物局博物处处长的裴文中乐观地说,第一批“如能训练50人就可以起很大的作用”。科学院考古所副所长梁思永则提出,“我们不但是为了目前的工作,同时也就为将来的工作培养了干部”。1952年7月,办班计划得到文化部和教育部批准,训练班由文化部(文物局)、中科院(考古所)和北京大学合办,为期三个月,学员从各省调干,文物局负责组织筹备,考古所负责教员和实习,北大负责教员和教学场地。裴文中担任训练班班主任,下设教务组三人,宿白分管教务和上课,安志敏负责田野实习,纪秋晖分管总务兼团支部书记。其他老教授们只管讲课。

北大理学院旧址(位于今人民教育出版社院内,左侧即理学院礼堂原址。)

与此同时,北大历史系也在紧锣密鼓筹办考古专业。适逢1952年全国高校院系合并,北大第二届博物馆专修科学生(1950年入学)被合并到历史系,一部分转到考古专业,另一部分则转到生物系或历史专业。转到考古专业的学生李仰松、俞伟超、郑振香、刘观民四人参加了第一期训练班。1952年8月6日,训练班正式开学。这就是后来被称为“黄埔一期”的第一期考古工作人员训练班。

“热河送来个娃娃”

接到文物局调函,全国各地争相送人,到北京培训。山西省文管会主任崔斗辰还亲自把学员送到北京。第一期一共招收全国各地文物干部65名,另有北大历史系49级直赵其昌、吕遵谔等5名学生以及研究生邹衡参加培训。规定参加学习的干部必须具备如下条件:

一、本人历史清楚,思想进步,有培养前途。

二、身体健康,适合田野工作。有肺病、心脏病、色盲、平足等均不适合田野工作。由于训练班设备条件不够,故不接收携带小孩及怀孕期间的女同志。

三、文化程度:高中以上学校毕业或有同等文化程度的文物工作干部及志愿从事考古工作的文教干部。

四、年龄三十五以下。

抽调文物干部的名额分配是根据各省文物分布及工程建设情况决定的,其中华东区和中南区比例较高。前两期学员的教育程度、年龄都非常不整齐。他们由各地文管会、博物院推荐保送,程度低的只念过初中,程度高的读过大学甚至研究生。年龄从十几岁到四十几岁不等(第二期的汪宇平42岁)。

第一期学员上过正规大学的比较多,有朱希元(辅仁大学)、刘启益(武汉大学)、安金槐(河南大学)、党华(浙江大学)、石光明(四川大学,研究生)、裴明相(中央大学)、于豪亮(四川大学)、李锦全(中山大学)、蒋若是(齐鲁大学)、岳凤霞(北京大学)、李逸友(北京大学)、葛治功(复旦大学)等等。年龄最大的何国维、徐孝穆(柳亚子外甥)都接近40岁,最小的徐秉琨18岁,郑绍宗、黄明兰、张金铭、匡远滢、赵生琛等人都是20岁上下,据后来担任河北省文物研究所所长的郑绍宗回忆,到北大红楼报道首先见到的是裴老。裴老笑呵呵地说:“热河省送来个娃娃,怎么办!”(时热河省归东北区管辖,首府在承德,1956年撤销,并入河北省。)

训练班班主任裴文中先生(裴申提供)

学员的来历也五花八门,汪宇平解放前是沈阳日报社社长,因为与北大教授阎文儒有私交,还一起跑过考古调查。解放后失业前往内蒙古应聘教员,被分到文化部门工作。庄敏解放前是苏南地区的地下工作者,解放后到苏南文化局工作。许顺湛本是文工团搞创作的,解放初调到河南省文管会,1952年担任省文物工作队副队长,因不熟悉业务,参加了第二期训练班。第三期湖北省报了四个人,但有一个政治不过关,就补上文工团出身的王劲(后担任湖北省博物馆副馆长多年)。由于南京留下来一批解放前参加过安阳发掘的工作人员,华东区的学员,像南京市博物馆的李蔚然、南京博物院的罗宗真等都有工作经验。浙江的党华在解放初在浙大人类学系听过夏鼐先生的课,因此还可以给学员代一点课。邹衡原是北大法学院47级的学生,后追随郭宝钧先生学考古,作为当时唯一的考古研究生参加了第一期田野实习。

位于沙滩的北大红楼旧址。训练班教务组在一楼117。上课二楼。

第二期训练班开学的时候,教务组碰到一个难题,新疆送来两个学员,一个维吾尔族的阿不都克力木沙北提,一个哈萨克族的哈不旦,只有初中文化,还听不懂普通话。听课觉得特别痛苦,就打算放弃。但文化局考虑到新疆考古工作重要,需要培养少数民族干部,就想办法。后来,分管总务的纪秋晖灵机一动,开了介绍信去找当时的民族学院院长费孝通,费了些周折,民族学院破例收下了两个学生。

第二期训练班开学典礼 1953年8月1日(宿白提供)

坐排右起:裴文中、夏鼐、郭宝钧、王冶秋、郑振铎、汤用彤、丁西林、杨钟健、张政烺、向达、张珩、韩寿萱、侯堮

立者前排:宿白(右1)、刘慧达(左1)、黄展岳(左4)、叶小燕(左5)、罗哲文(左6)、庄敏(左7)、岳凤霞(左9)、安志敏(左16)

立者后排:苏秉琦(右5)

虽然不是所有学员都是志愿来学习,但全部都很用功。沙滩离王府井商业街咫尺之遥,燕园和颐和园隔得很近,但星期天极少有人去逛街或游玩。由于条件所限,只有个别课程有油印的教材,很多大专家没有写讲义的习惯。听课的时候,老师写板书,学员记笔记。遇到老师有口音的,刚接触普通话的学员就听不懂。所以,虽然教学计划经过了特别研究,文化程度低、从未接触过考古的外地学员还是吃力,笔记根本记不下来。教务组就在晚上把学员再分成小组学习,基本上是对笔记,大家互相补充。

随北大搬到燕园以后,训练班学员在文史楼上课(梅慧杰摄)

随着1952年全国院系调整,北大从沙滩红楼搬到海淀,自第二期(1953年)以后的训练班也随之搬到燕园上课。这时北大考古专业四年级学生以及在洛阳工作的第一期学员已经可以当实习辅导员了。

特别的教学计划和顶级的教员

罗哲文先生手里保存着一份当年的教学计划。从教学计划看,为训练班特别研究的课程共分三大类:文物政策法令、考古学和文物常识。

文物政策法令课程是文物局负责的,教研小组由文物局局长郑振铎、副局长王冶秋、博物馆处处长裴文中、副处长王振铎、文物处副处长张珩以及谢元璐、罗哲文等人组成。

北大历史系考古专业50级学生毕业合影(摄于1954年8月)

前排左起: 李仰松、郑振香、俞伟超、杨建芳

后排左起: 林寿晋、徐连城、刘观民、陈慧、黄展岳、吴荣曾。

其中李仰松、郑振香、俞伟超、刘观民是从博物馆专修科转入考古专业的, 参加了第一期训练班学习。黄展岳和吴荣曾是从历史系转到考古专业,任第二期训练班辅导员。(李仰松提供)

考古学课程分中国考古学及田野考古方法。史前考古学教员是裴文中、贾兰坡(讲周口店)、安志敏,殷周考古教员郭宝钧(讲殷墟、辉县商周墓)、张政烺、唐兰、梁思永、苏秉琦(讲斗鸡台考古),汉唐考古及汉以后考古教员张政烺、苏秉琦、夏鼐、曾昭燏、王仲殊。

田野考古教研组包括梁思永、夏鼐、裴文中、曾昭燏、郭宝钧、苏秉琦、石兴邦、安志敏。授课内容包括考古学通论、考古调查、考古发掘、考古记录、考古测量包括墓葬及遗址探沟平面图及剖面图、器物绘图、器物照相、研究整理方法、编写报告。老技师白万玉讲发掘工地文物包装处理,测量、绘图、照相由徐智铭、刘慧达、赵铨、郭义孚讲。

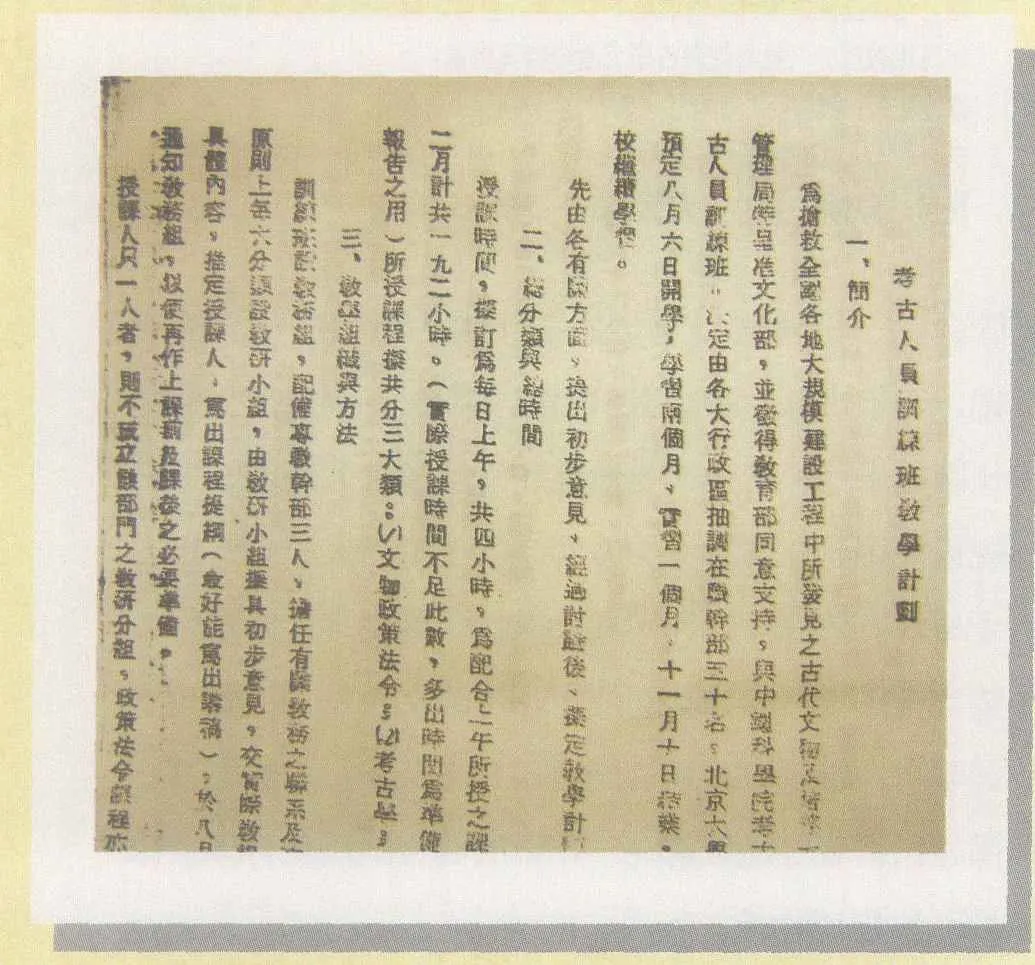

1952年7月教务组向教员提供的教学计划(即课程表) (罗哲文提供)

文物常识共分九讲。第一讲:向达、张珩讲授为什么讲文物常识。第二讲:裴文中、夏鼐、安志敏讲陶器;陈万里、傅振伦讲瓷器。第三讲:唐兰、马衡、张政烺、郭宝钧讲铜器(附铁器、货币及生产工具)。第四讲:张政烺、唐兰、马衡讲古代铭刻,包括甲骨文及金石文字等。第五讲:向达、莫宗江、阎文儒讲古代雕塑(包括石窟寺)。第六讲:梁思永、刘敦桢、赵正之、莫宗江、刘致平、罗哲文讲授古建筑(包括家具)。第七讲:邓以蛰、张珩、徐邦达、启元伯(启功)讲字画;张政烺、赵万里、宿白(实际讲东汉墓和白沙宋墓)讲授版本学。第八讲:考古学上其他材料(包括古代玉器、漆器、织品)等等。第九讲:韩寿萱、曾昭燏讲授博物馆常识(曾昭燏实际讲南唐二陵)。

第三期时又增加了尹达、郭沫若、翦伯赞讲授的原始社会、奴隶社会及封建社会史课程。

这批巨匠级的教员在中国文物考古界的地位和影响是不言而喻的,能把他们集中起来讲课,在中国考古史上也算得上空前绝后了。训练班的学员能获得这种殊荣,实在是时代使然,幸运之志。50年弹指一挥间,如今还健在的当年教员只有宿白。王仲殊、安志敏、石兴邦、启功、徐邦达、于坚、罗哲文、纪秋晖、赵铨等不足十位。

在夏鼐先生1952—1954年的部分日记中,记录了训练班进展,开学、上课、实习及结业等情况。(夏正楷提供)

1952年4月考古所同仁合影,右三为夏鼐。(摄于王府井大街考古所院内,夏正楷提供)

北大所在的沙滩离故宫很近,学生在北大上完课,还可以直接去故宫看实物:字画、陶瓷、青铜等等,大家对参观都兴味盎然,教学效果非常好。所以,虽然只有短短一个半月时间,但见闻很丰富。

考古知识培训结束,进入田野实习阶段。全体师生于1952年10月兵分两路,一组去郑州发掘二里冈商代遗址,一组去洛阳发掘周—汉代墓葬,实习辅导教员有郭宝钧、夏鼐、裴文中、安志敏、王仲殊、陈公柔、石兴邦以及宿白等。发掘一段时间后,两组学员互换工地,体会遗址和墓葬的不同发掘方法。学员中不少人来自文工团,唱歌跳舞作曲填词文学创作,会什么的都有。第一期实习时,还由何国维作曲创作了一首考古队队歌。

1950年10月中科院考古所派遣的首次发掘团一行12人在辉县琉璃阁考古工地。这次发掘为筹办训练班埋下了伏笔, 参与发掘的业务人员后来基本成为训练班教员。(社科院考古研究所资料室提供)

立排左起: 魏善臣、徐智铭、郭宝钧(左4)、苏秉琦、夏鼐、安志敏、马得志(右3 )、王伯洪、石兴邦

坐排: 王仲殊(右3)、赵铨(右1)、白万玉(左3)

纪秋晖回忆起第一期在洛阳的往事:考古队在洛阳城内租民房居住,民房属于回民区,训练班就和学员约法三章:伙食绝不能有猪肉,平时也不能谈论猪。好在学员都比较守规矩。民房内也没有床,就买稻草打地铺,一间铺住七八个人,裴老、夏鼐先生也不例外。在洛阳有一些村民过去以盗墓为生(考古勘探至今仍沿用的重要工具——洛阳铲就是他们发明的,从他们之中还产生了我国考古界第一代技工),训练班特意请他们给学员示范如何制作、使用洛阳铲。

后来,第二期的实习全部去了洛阳,第三期转到西安半坡遗址,第四期去了洛阳和三门峡水库。

离开训练班的日子

训练班开办期间,全国各大行政区也相继成立了文物考古工作队。第一届训练班结束,庄敏(后担任《文物》月刊主编、国家文物局副局长)、刘启益、黄明兰、张金铭相继留在了文化部文物局工作,庄敏还做了第二届的辅导员。其他学员则立即被抽调到各大区的考古队参加发掘,当时重要的考古工地几乎都有他们的身影。直到1955年前后,各区考古队随着大行政区撤销建制陆续解散,学员也回到本省文物单位。

这一时期,郑州作为全国考古的重中之重,形成了全国支援郑州的局面。之前河南省成立了两大文物工作队,郑州的是一对,队长安金槐,洛阳的是二队,队长蒋若是。由于郑州商城遗址的发现,整个华东文物工作队20余名业务人员被调到郑州支援,华东文物工作队队长、南京博物院院长曾昭燏在1954——1955年兼郑州考古队队长。加上来支援的训练班学员,考古队业务人员最多达到上百人。这种发掘规模在今天是难以想象的,郑州也因此成为很多人学考古的启蒙地。

第三期训练班在北大一教前合影(何国涛提供 )

坐排左起:张珩、高履芳、 贾兰坡 (左4 ) 、张政烺、韩寿萱、尹达 (左8) 、裴文中 (左9) 、王冶秋 (左11) 、吴仲超、唐兰、陈万里、苏秉琦 (右2)

前排立者左起: 庄敏、吕遵愕、何国涛(左5);

二排立者左起: 罗哲文(左7)

1956年—1958年,中科院考古所又成立了黄河水库考古队,主要是配合三门峡水库和刘家峡水库建设。队长夏鼐,副队长安志敏,成员从全国调去。考古队分了四个组,除了吴汝祚,其他三个组长徐秉琨、云希正(第三期)、刘启益均是考古训练班学员。60年代初,山西侯马发现铸铜遗址,进行了著名的近百人参加发掘的“侯马大会战”,广东的麦英豪(第二期)、莫稚(第四期)、曾凡(第三期)等一批训练班学员也前往支援。

安金槐后来成为一期学员中比较有影响的一位。他在50年代发现并确认了郑州商城遗址;60年代初在郑州发现商代原始瓷器;70年代发现登封王城岗龙山文化时期的古城,揭开了龙山文化时期古城研究的序幕。著有《郑州二里岗》、《巩县石窟寺》、《登封王城岗与阳城》、《中国考古》等多部专著。他还是河南省文物考古研究所第一任所长、全国政协委员。

蒋若是一直担任洛阳文管会副主任,文化局副局长。50年代他主持发掘洛阳烧沟汉墓,提出了汉代五铢钱的分期断代标准,这个标准后来成为考古发掘中对汉代墓葬断代的标尺。《烧沟汉墓》也是汉墓断代研究的第一部专著。

汪宇平(第二期)在几十年间几乎跑遍了内蒙古大草原的各个角落,行程4000多公里,先后发现了近20处旧石器时代遗址。1956年在萨拉乌苏调查发现了著名的“河套人”头盖骨和股骨化石。1973年发现了著名的大窑石器制造场遗址,并分别在1976年和1979—1983年进行大规模发掘。1986年主持建立大窑文物保护管理所,此后长期生活在大窑,直到1998年88岁高龄时,孙子汪英华接替了他的工作。

麦英豪在2004年再次获得全国五一劳动奖章。1953年他和夫人黎金一起从第二届训练班回到广州文管会,一干就是52年。他在50年代组织广州汉墓发掘,70年代以后四次组织出国文物展,80年代主持广州南越王墓、秦代造船遗址和南越国宫署遗址三项大规模发掘。在文物保护方面,麦老“抓小放大,化解矛盾,有效保护”和“文物保护,既要宣传群众,又要宣传领导”的经验,使广州市的文物保护一直为全国瞩目:市政府斥巨资搬迁了儿童公园,南越王墓、南越国宫署等遗址都在广州市的黄金地段获得原址保护并建起博物馆。

在辽宁,徐秉琨先后主持朝阳唐墓群、北票冯素弗墓和法库叶茂台辽墓群、朝阳喀左青铜器窖藏等重大发掘;孙守道(第四期)以调查并主持牛河梁红山文化遗址群考古著名。

担任河南省文物工作队队长的许顺湛(第二期)1956年被评为全国先进工作者代表,1959年国庆还获得登上天安门观礼的殊荣。1956年以来, 陆续发表了《中国奴隶社会》、《中原远古文化》、《黄河文明》等专著及多篇论文。

湖北省博物馆馆长谭维四(第三期)先后主持了楚都纪南城、江陵望山楚墓与沙冢楚墓、随县曾侯乙墓等考古发掘与研究(其夫人白绍芝毕业于第二期训练班)。副馆长王劲(第三期)在1955年和训练班学员程欣人等一起组成石龙过江水库文物对,调查发现了京山屈家岭、天门石家河遗址群。60年代她主持了武昌放鹰台新石器遗址的大规模发掘。70年代先后组织或参加发掘襄阳太坡东周墓、江陵马山楚墓等遗址。是训练班少数几位奔走在田野前线的女学员之一。

在上世纪90年代以前,浙江主要的考古发掘,几乎都有牟永抗(第三期)参加。他从1956年开始,先后主持发掘钱山漾遗址、湖州邱城遗址(在印纹陶、黑陶下面发现了红陶地层,第一次建立了长江下游史前的“三迭层”)及吴越国王室墓;70年代主持发掘桐乡罗家角遗址;80年代参与发掘良渚反山墓地和瑶山墓地。在浙江古瓷窑研究、印纹陶研究、古玉研究和史前考古研究方面取得了不少成绩。

在河北,郑绍宗先后在旧热河区,辽宁、内蒙古、河北等地组织了许多重要的考古发掘,发表专著及论文多篇。一起参加发掘满城汉墓的还有第二期学员孙德海(河北省文物队队长),孙德海在1974—1978年调查发掘了磁山遗址,把北方新石器时代文化提早到距今8000年左右。而刘来成(第四期)则在1977年主持了平山战国中山王墓发掘。

还有一部分年轻学员从训练班毕业后又考入正规大学读书。胡继高(第一期)从训练班结束后被分配到华东文物工作队,1956年留学波兰,就读于哥白尼大学美术系文物保护专业,与1962年获硕士学位后归国。研究成功有效治理莫高窟壁画“龟裂起甲”的方法;给长沙马王堆西汉墓出土大型漆器、山东临沂银雀山出土的《孙子兵法》竹简成功脱水;主持揭取湖北江陵马山楚墓出土丝织衣衾等书画及丝织品。在文物保护方面是国内较早的一位专家。

留在文物局工作的黄明兰(第一期)1955年考入河南师范学院,毕业后先后担任洛阳市文物管理处副主任。洛阳古墓博物馆馆长、洛阳文物二队队长,主持了包括卜千秋墓在内的一系列西汉壁画墓发掘,主编《洛阳汉墓壁画》、《洛阳铭碑记石》等著作。朱国忱(第二期)1957年考入辽宁大学,但很快被打成“右派”遣回原单位。70年代以来主持过渤海上京宫城系列遗址和金齐国王墓、渤海三灵2号墓等发掘。

……这样的例子还有很多。

山西戴尊德(第一期)是平朔考古队第一任队长,解廷琦(第二期)主持发掘了大同方山古墓,畅文斋(第一期)和杨富斗(第二期)是侯马考古工作站前后两任站长,解希恭(第二期)在临汾组织了4期省、地文物干部训练班。在边疆地区,李遇春(第一期)1959年带领新疆考古队在条件极为艰苦的情况下,进入尼雅地区调查发掘。

云南孙太初(第一期)主持昭通汉晋古墓及晋宁石寨山滇王墓群发掘,“滇王金印”的出土,揭开了2000多年前滇王国历史的神秘面纱。于豪亮(第一期)为简帛文书的整理考释做出了积极的贡献。李逸友(第一期)在内蒙古、河北调查古北方长城遗迹和金界壕,在额济纳河流域调查发掘居延塞遗址,主持发掘黑城遗址,著有《黑城出土文书》。赵生琛(第一期)于1974—1981年带领青海省文物工作队,主持西宁大通上孙家寨考古发掘,共发掘马家窑、齐家文化、卡约文化、辛店文化墓葬1295座。提出“上孙类型”文化命名。

1955年7月第四期训练班在北大合影(高天麟提供)

坐排左起: 李仰松、佟柱臣、侯仁之、韩寿萱、王冶秋、尹达、向达、裴文中、夏鼐、苏秉琦、张政烺、陈梦家、陈滋德、贾兰坡、张珩、宿白、安志敏

前排立者左起: 吕遵愕、赵其昌、何乃汉

后排立者左起: 庄敏、朱希元、吴荣曾

蹲坐者: 王去非(右3)、郑振香(右1)

可以说,从50年代中期到文革之前,各地重大考古发掘多数是由训练班学员主持或组织的。苏秉琦先生曾指出,办考古训练班重在实践,要培养像黄埔军校学员一样在实践中作风过的硬的队伍。80年代初,时任国家文物局文物处处长的黄景略先生第一次把这四次训练班成为“考古的黄埔四期”。此言一出,得到考古界广泛认可。正如宿白先生所说,这个训练班一方面给中国考古学的田野考古工作打了个基础,建立了一些工作方法和制度。另一方面,在工作中培养了一批重要的组织人员(即后来各省考古所、博物馆的负责人),取得很多业务成绩。更重要的是,这种状况的影响一直到现在还在。训练班被称为文物考古的“黄埔”,性质虽然不同,但他对于文博界的重要性而言,是有道理的。

作为样板和模式

这四期学员回到各省,有参加了各大区由专家领队的发掘,很快能独立工作。到1956年,“速成”的300余名学员已经使全国的考古力量形成一点规模。很多省份是在考古人才“一穷二白”的基础上,靠这四期训练班培养了第一批干部,支撑起工作局面。惟洛继续补充考古力量,河北、辽宁、安徽、浙江、河南、湖北、陕西、山西等省又纷纷借鉴北大训练班的模式,组织针对地县级干部的短训练。滚雪球式地扩大基层考古力量。

河北省先后办了两期。1957年,河北省文管会从各市县抽调了100多名干部在正定举办文物训练班,请裴文中、祁英涛(古建专家)主讲,从北大训练班毕业成员的学员也参加授课。这批学员后来成了河北基层市县的文物骨干。另一届是邯郸岳城水库训练班。郑绍宗说起一件往事:1959年冬,年近60的裴老应邀来到岳城水库考古工地,给各县抽调的干部一面发掘一面讲课,还带领学员在水库周围调查发现了磁县观台窑等遗址。1960年春节就是在水库工地过的,没有荤菜,大年三十晚上,大家到附近河里捞些小鱼作下酒菜,和裴老一起,和白薯干酒过的年。

1995年3月, 曾昭燏(右六)组织南京博物院业务人员调查六朝陵墓。(南京博物院提供)

浙江省在1956年举办第一次省级考古训练班后,1957年连同从北大训练班回来的,专业人员已经达到14个,可惜后来都在文革中流失殆尽。1972年又培训了第二批。1978年前后,由牟永抗等人在实地培养了一批能从南方的熟土堆积中找墓边为特征的技工,一直到90年代末都是浙江野外工作的骨干力量。

王劲说,“考古训练班学员实际是充当了救火队,抢了一批文物出来。各省靠这些人奔走在田野前线,起了创业和带培训的作用。50年代初的中国,除了河南陕西山东,多数省份在解放前的考古都是空白。考古训练班的开办等于新中国考古事业用两条腿走路,与正规大学的教育同步。而前者的实践经验是很宝贵的。”

湖北省先后在天门石家河、黄陂盘龙城、江陵纪南城、江陵凤凰山汉墓考古工地举办短训班。学员们与湖北、湖南、北京的专业人员一道,进行全国会战,边干边学,晚上总结,下雨天讲课。1976年,武汉大学开始筹建考古专业,为了积累经验,先办了一个训练班,省博物馆的业务人员轮流讲课,副馆长王劲带着学生在襄阳太坡实习。实习结束后才正式创办了武大考古专业。考古专业初期的专业课,大部分仍由省博物院人员来讲。第一届毕业生王红星、胡亚莉、吴晓松等人现在都是湖北省考古的中坚。

遗憾也不是没有。由于专业人员少,原来没有基础,王劲戏称那是一种“熊瞎子掰玉米”式的发掘,没有时间和精力坐下来搞研究,文革后期才开始弥补欠账。各地由训练班学员组织的发掘现在仍在陆续出版考古报告。但也有一些重要的发现,随着当年的主持人年纪大了,或者已经去世,他们手里压着许多重要发掘资料,现在成了“死”资料,考古报告几十年也出不来,非常可惜。

上世纪30年代中国的考古从河南起步。50年代考古人员训练班的实习也从河南郑州、洛阳开始。第一届带实习的队长郭宝钧在解放前发掘过殷墟,他从殷墟取得的田野考古经验流传到郑州,通过考古训练班学员传达到各省乃至各大学陆续创办的考古专业。正是通过各省再办训练班这种方式,产生一个“蝴蝶效应”,把科学的发掘方法普及到全国。

1986年在沈阳召开的全国考古工作会议上, 部分第一期创”练班学员合影。(邹衡提供)

左起: 胡悦谦、李逸友、俞伟超、安金槐(左5)、邹衡、徐秉琨、蒋若是、董增凯、郑绍宗、董其祥

从1984年乃至90年代初,国家文物局又在山东兖州举办了六期“田野考古工作领队培训班”,每期半年,学员必须是大学考古专业毕业有五年以上工作经验。严格的考核,训练出一批出色的考古领队。此后,1993年——1996年,类似的领队班又在郑州西山继续举办了三期。这是国家文物局继50年代训练班之后第二次正规的全国性大规模培训考古发掘人才。参加者在90年代以后成为田野考古前线活跃的力量。

永远的“黄埔四期”

“1952——1955年间,国内大小运动不断,别的文化单位都在搞批判,而训练班的气氛简直有着世外桃源的味道。”纪秋晖先生回忆说。本着“一切以培养人才为前提”的信念。身为大专家的教员们,彼此都不带门户之见。“像裴文中、梁思成这些先生,彼此见了面都是既热情又客气,上课不涉及政治,开宗明义第一章就是讲课。学习空气好,师生之间打成一片。”

1952年秋, 第一期部分学员在洛阳合影(邹衡提供)

前排: 邹衡(右2)、赵其昌(右1)

后排: 党华(右1)、郑振香(右2)、石兴邦(左3)

那是一段激情涌动的岁月。徐秉琨说,“大家的心,像有一团火一样。觉得保护保存祖国的文化遗产光荣。”最初来到考古训练班也许只是偶然的阴差阳错,但这段经历却给每一个人的人生都打下了深深烙印,注定了考古成为他们一生为之奋斗的事业。麦英豪先生一直借用叶剑英元帅“老夫喜做黄昏颂,满目青山夕照明”的诗句来勉励自己。77岁尚未退休的麦老说,要继续在文物保护事业上,“学习不止工作不休。”作为第一届最小的成员,徐秉琨先生也已经71岁,到1995年前后,大部分训练班学员都已从工作岗位上退休,但他们对考古事业的感情,却越来越火热。牟永抗先生几十篇论文大半是在退休后完成的。他说非常愿意支持所里年轻学者工作,重大考古发掘基本要到现场去看,简直可以“呼之即来,挥之即去”。

光阴荏苒,又是一个新的世纪。非常遗憾的是,这300余人在毕业后再也没有聚首的机会。北大考古系每逢重要庆典,都邀请一部分学员作为校友回来。80年代谢辰生先生也曾试图组织一次训练班学员的重聚,但终因种种原因未果。整整50年过去了,教员仅剩下七八位,第一届学员在世不足三分之二,年龄最大的汪宇平已94岁高龄,而同学录上的学员名字还在一天天少下去……也许时间会磨蚀岁月的痕迹,然而对于中国,特别是新中国的文物考古事业,这段可以被称为考古“黄埔四期”的日子不应该被淡忘,这是一个时代、这一辈人留给后来者的将永远是燃烧着激情、奉献了累累硕果的鲜活的一页。

sdf

sdf